Zeitreisen und Leseabenteuer

Empfehlungen für dunkle Abende in der Herbstzeit

21. 11. 2021 - Text: Klaus Hanisch, Titelbild: APZ

Zweiter Kafka

Seine Schriften: Erforscht bis zum letzten Komma. Seine Spaziergänge durch Prag: Bekannt bis zum letzten Kopfsteinpflaster, über das er lief. Seine Zeichnungen: Ja, da gibt es noch was zu entdecken. Seit Jahrzehnten sind Wissenschaftler Franz Kafkas Werk(en) auf der Spur. Dass der unergründliche Schriftsteller auch ein begeisterter Zeichner war, zeigt nun ein liebevoll edierter Band. Und wieder einmal spielte Max Brod dabei eine entscheidende Rolle. Er rettete nicht nur Kafkas Schriften für die Nachwelt, sondern auch viele Zeichnungen von ihm.

Allerdings veröffentlichte Brod nie eine schon für 1948 angekündigte „Kafka-Mappe“. So waren bisher kaum mehr als 40 Skizzen von Kafka überliefert, einige von ihnen als Illustrationen auf Taschenbuch-Ausgaben seit den 1950er Jahren. „Unbefriedigend“ fallen auch die bisherigen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung zu Kafkas Zeichnungen aus, wie der Herausgeber dieses Buches, Andreas Kilcher, urteilt. Erst seit kurzem könne man sich ein genaueres Bild darüber machen, weil ein langer Rechtsstreit mit einem Urteil des Obersten Gerichtshofs in Israel endete und die dortige Nationalbibliothek nun über die Werke verfüge.

Kafka zeichnete vor allem während seines Studiums an der Deutschen Universität Prag zwischen 1901 und 1907, begeisterte sich früh für japanische Zeichnungen, nahm Unterricht, besuchte Vorlesungen, las Fachzeitschriften, verwendete Arbeiten von Leonardo da Vinci als Vorlagen für seine zeichnerischen Studien, reiste 1903 nach München und war dort wohl auch in der Neuen Pinakothek.

Zeitgleich schrieb er auch seine ersten Texte, jedoch ohne Bezug zueinander. Erst ab 1908 finden sich Zeichnungen auch in Kafkas Tagebüchern oder Notizheften. Laut Brod war Kafka ihnen gegenüber jedoch „noch gleichgültiger, oder besser gesagt noch feindlicher“ eingestellt als gegenüber seinen Schriften. Deshalb verfügte Franz Kafka in seinem Testament von 1921 ausdrücklich, dass neben dem „Geschriebenen“ auch das „Gezeichnete“ zu verbrennen sei. Doch Brod ließ sich vorher die „Schmierereien“ von Kafka schenken, holte sie aus Papierkörben, schnitt sie sogar von den Rändern von juristischen Büchern, die Kafka nutzte. Da nun Dutzende von Einzelblättern und sogar ein ganzes Heft mit seinen Zeichnungen vorliegen, dürfe man sie keinesfalls mehr „als sekundär“ gegenüber seiner Literatur einstufen, meint Kilcher. War der große Prager damit aber auch eine künstlerische Doppelbegabung, wie Max Brod befand?

Der große Förderer und Kommunikator tat alles, um dem Zeichner Kafka zu Ruhm und Anerkennung zu verhelfen. Er wollte, dass 1907 sein zweites Buch „Experimente“ mit einer Zeichnung Kafkas auf dem Umschlag erscheinen sollte. Brod machte seinen Freund mit dem Künstlerkreis „Osma“ um Emil Filla und Willy Nowak bekannt. Kafkas Arbeiten erinnerten sie im ersten Moment an den frühen Paul Klee, seien expressionistisch und zugleich „zersetzend analytisch“, da Kafka wie im Kubismus und Surrealismus selbst die „Analyse analysiert“.

Mit nur wenigen Strichen zeichnete Franz Kafka vor allem menschliche Gestalten und Gesichter, oft dynamisch, manchmal schief, zuweilen verstörend. Neben einzelnen Figuren waren auch Gruppen, Fechter, Reiter und Tänzer seine Hauptmotive. Minimalismus pur, viele Arbeiten wirken unfertig, wie zum Zeitvertreib zwischen anderen Tätigkeiten erledigt. Gleichwohl seien sie nicht nur Entwürfe, meint der Herausgeber und charakterisiert Kafkas Arbeiten als „graphisch“. Diese mit Bleistift oder Tusche gezeichneten Striche und Bögen, die „nicht zeigen und aussprechen, sondern bloß andeuten.“

Franz Kafka scheute zu Lebzeiten keine Konflikte mit Verlegern, um zu verhindern, dass seine „Hieroglyphen“ als Illustrationen für seine Texte verwendet werden. Über seine Zeichnungen gibt es indes verschiedene Urteile. Etwa, dass sie dem frühen Paul Klee ähneln, „nur dass die von Klee besser“ seien. Oder dass sie „zu den unbedeutenderen Arbeiten des Expressionismus“ zählten. Andere halten dagegen, dass sie im Kontext mit seinem literarischen Werk gesehen werden müssen: Wie der Schriftsteller präsentiere auch der Zeichner Kafka Bilder, die selten begrenzt wirken. Das Ganze erscheine auf den ersten Blick „sinnlos“, sei aber „in seiner Art abgeschlossen“.

Andreas Kilcher (Hrsg.): Kafka. Die Zeichnungen. Verlag C.H. Beck, 368 Seiten, 45 Euro

Kultur-Geschichten

Ältere könnten sich noch erinnern: Anfang der 1970er Jahre erfreute die Serie „Kleinstadtbahnhof“ im ARD-Vorabendprogramm viele Zuschauer. Darin betrieben die Hauptdarsteller Gustav Knuth und Heidi Kabel eine Bahnhofsgaststätte, und Knuth, der Koch, war immer besonders stolz auf seine Saucen. Einen Eindruck vom Glanz großer Bahnhöfe vermittelte bis vor wenigen Jahren auch der alte Teil des Hauptbahnhofs in Prag – von einstiger Pracht, aber auch vom Verfall in den Zeitläuften. Die tschechische Metropole wird in dem Buch über „Bahnhofsgaststätten“ mehrfach erwähnt, ebenso bekannte Prager wie Rainer Maria Rilke. Etwa von Ossip Kalenter, der vom pulsierenden Leben in einem Bahnhofsbuffet in Airolo erzählt: „Man trinkt hier Café crème aus hohen biedermeierlich beblümten Porzellankelchen, die aus einer Luzerner Manufaktur stammen. Man macht Konversation und die Geselligkeit des südlichen Temperaments zeigt sich von ihrer liebenswürdigsten Seite.“ Nur dass Briefe von Rilke verloren gingen, „mit seinen Urteilen über Greco und Rembrandt“, tut der guten Stimmung Abbruch. Einen hatte Rilke selbst in einem Bahnhofsbuffet geschrieben, 1907 in Heilbronn. Doch sie tauchen wieder auf, man feiert dies – in einem Bahnhofsbuffet und „etwas robust“ mit Grappa.

Schon das Cover des Buches ist ein Klassiker, es zeigt innen den prächtigen Wartesaal des Hauptbahnhofs in Leipzig um 1900, ein einziger riesiger Speisesaal. Dieser Griff in die Vergangenheit ist unumgänglich, denn es gibt kaum noch Gaststätten in Bahnhöfen. Schon gar nicht solche, die in Klassen unterteilt sind wie die Abteile von Zügen. Selbst in kleineren Städten existierten früher Bahnhofsgaststätten mit „Holzklasse“ und erster Klasse mit weißen Tischdecken und herausgeputztem Ober. In manch großer Stadt wurden sie zuweilen gar als Speisetempel geschätzt, Tischreservierung vorab erbeten.

Sie haben längst gesichtslosen Bistros Platz gemacht. Nur in der Literatur lebt dieses Kulturgut heute noch fort; viele bekannte Schriftsteller haben darüber geschrieben. Guido Fuchs hat nuancierte Erlebnisberichte, pointierte Geschichten und nüchterne Urteile in einem Sammelband zusammengetragen. „Jeder Bahnhof ist ein dicht verwickelter Knotenpunkt von seelischen und nervösen Strömungen“, bemerkte Franz Werfel, „ein Wartesaal dritter Klasse zum Beispiel im Spätherbst, wenn es draußen nieselt und in der Dämmerung hocken die Menschen auf den Bänken – gibt es ein treffenderes Sinnbild der Todeserwartung?“.

Auch wer Bahnhofsrestaurants, -buffets oder -cafés nicht so fatalistisch wie Werfel sah, für den waren sie trotzdem immer besondere Orte. Schon wegen ihrer Lage. Die Gaststätten dienten dazu, die Wartezeit bis zur Abfahrt eines Zuges zu überbrücken, und ebenso umgekehrt für längere Aufenthalte und Speisen nach einer anstrengenden Bahnfahrt. Vor der Tür stets Hektik wegen all der Reisenden und der vielen Züge, innen aber oft ein Hort der Ruhe und damit ein geeigneter Treffpunkt für gemütliche Stammtisch-Runden. Das Buch macht diese Orte unvergänglich und wieder lebendig, ist eine Zeitreise und Kultur-Geschichte im doppelten Sinn.

Guido Fuchs (Hrsg.): In der Bahnhofsgaststätte – Ein literarisches Menü in zwölf Gängen. Verlag Monika Fuchs, 260 Seiten, 17,50 Euro

Geisterstadt Prag

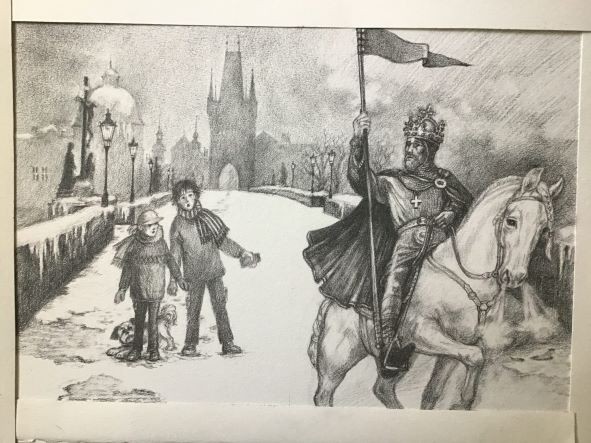

Furchtbar sei dieses Prag, zürnte ein deutscher Jugendlicher auf Klassenfahrt in einem Doku-Film: „Verfallen, grau, kaputt.“ Das ist zwar schon einige Jahre her, trotzdem erfüllt Nicole Grom eine dankenswerte Aufgabe, wenn sie mit ihrem neuen Buch versucht, Kindern und Jugendlichen dieses alles andere als furchtbare Prag ans Herz zu legen. Nicht das normale Prag allerdings, sondern das magische und mystische. Alles, was es ausmacht, spielt auch im Text mit: Rabbi Löw und der Golem, Tycho Brahe, Alchemisten, das Goldene Gässchen, ein Purkrabí (Burggraf).

„Geister begeistern“, so könnte das Motto der Autorin lauten, um junge Menschen für Prag zu gewinnen. Denn als Einstieg wählt sie eine Führung: die bei vielen Besuchern beliebte Grusel-Tour durch die Moldaustadt. Ihre Protagonisten Pavel und Jana dienen ihr als lebendige Gespenster, stoßen auf ein fiktives Geschichtsmuseum – und auf Frau Vondráčková. Sie gibt ihnen nach ihrem Tod viele Rätsel auf.

Es bestehe nämlich eine uralte Gemeinschaft, deren Mitglieder Jagd auf die Herzen von Städten machen, lässt Frau Vondráčková ihre Fans wissen. Diese „Firma“ wolle Metropolen und damit auch Prag in Geisterstädte verwandeln, indem sie deren Geschichte auslösche. Ihr Ziel sei, die Welt zu beherrschen. „Und das funktioniert am besten mit Untertanen ohne Bewusstsein“, so Frau Vondráčková, „mit vielen Golems eben.“ Dafür müsse diese Firma jedoch erst das Herz der Stadt in ihre Gewalt bekommen – oder es schwächen. Vor allem durch den Raub wichtiger Kulturgüter. Etwa der Kronjuwelen aus dem Tresor des Veitsdoms auf der Prager Burg. Pavel und Jana nehmen samt Hund Streusel den Kampf gegen dieses geheimnisvolle Unternehmen und Unterfangen auf.

Nicole Grom schreibt mit ihrem Buch das Bild von Prag als mystischer Stadt fort und fügt den vielen Geheimnissen gleichsam ein weiteres hinzu. Sehr wirkungsvoll unterstützt von doppelseitigen Schwarz-weiß-Zeichnungen der tschechischen Illustratorin Barbora Kyšková. Die Autorin sieht ihr Buch als Hommage an die Stadt Prag. Verbunden mit eben jener Hoffnung, dass die tschechische Metropole auch nächsten Generationen – anders als dem Jugendlichen auf Klassenfahrt – noch spannend erscheinen möge.

Viel Vertrautes wird erwähnt, die Karlsbrücke, das Altstädter Rathaus mit seiner „Uhr als Mittelpunkt Europas“. Dass Grom eine promovierte Historikerin ist, wird erkennbar, wenn sie an Rudolf II. oder an den 30-jährigen Krieg erinnert, ebenso an das verheerende Hochwasser von 2002. Immer wieder finden sich Querverweise auf das echte Prag, zum Beispiel auf „dauerkaputte Aufzüge“, in alten Mietshäusern nicht unüblich. Und auf typisch Tschechisches, etwa Kakao mit Zimt oder „pflaumenmusgefüllte Kolatschen“.

Auf manchen Seiten ist ein Lehrbuch entstanden. Der Text wird in Teile und Kapitel aufgedröselt. Ein Stadtplan auf der Klappseite mit den wichtigsten Stationen in der Innenstadt dient zur besseren Orientierung für die jungen Leser, lädt gerade zu einem Bummel durch die Altstadt ein. Eine Anleitung am Ende gibt Hinweise, wie tschechische Wörter auszusprechen sind.

Zwar versucht die Autorin, „krass“ die Jugendsprache zu bedienen, nicht nur an einem „astreinen Sommertag“. Sie fordert ihren Lesern aber mit mehr als 400 Seiten auch viel Geduld ab. Zwar schreibt sie sehr flüssig und anschaulich, doch trotz großer Schrift hat das Buch auch Längen. Weniger wäre in manchen Passagen und an manchen Stellen sicher mehr gewesen. Dass sie nun ihr bereits sechstes Werk vorstellt, liefert allerdings den Nachweis, dass Kinder und Jugendliche für Bücher immer noch zu begeistern sind. Vor allem dass sie überhaupt noch lesen – obwohl der Markt für Kinder- und Jugendbücher bereits überfüllt wirkt. Tatsächlich sind diese Bücher neben Ratgebern und Belletristik die umsatzstärkste Gruppe im deutschen Buchmarkt. Und Nicole Grom beweist auch, dass eben nicht immer nur die Lindgrens, Blytons und Endes diesen Markt besetzen müssen.

Nicole Grom: Achtung, Geschichtsdiebe! Verlag World for kids, 424 Seiten, 18 Euro

Schicksalstage

Der Prager Egon Erwin Kisch kommt am Montag, 30. Januar 1933, in Berlin an, steigt am Anhalter Bahnhof aus dem Zug und fährt dann in die Motzstraße am Nollendorfplatz zu seiner neuen Wohnung. „Nur ein Zimmer zur Untermiete, meist lebte er besser“, schreibt Uwe Wittstock. Am Dienstag, 28. Februar 1933 wird Kisch in seiner Wohnung verhaftet. Da er weder eine Waffe hat noch die Absicht zu fliehen, wird auf Handschellen verzichtet. Morgens um drei wird ihm am Mittwoch, 1. März 1933 in seiner Gefängniszelle ein Haftbefehl ausgehändigt, mit dem Vorwurf des Hoch- und Landesverrats. „Es sind die Paragrafen, die seit gestern laut der neuen Notverordnung mit dem Tod bestraft werden können“, so Wittstock.

Nahezu minutiös listet der Autor auf, wie sich berühmte Intellektuelle verhielten und was mit ihnen geschah, als im Februar 1933 immer deutlicher wurde, welche Gefahr Künstlern und den Deutschen insgesamt mit der Machtübernahme durch die Nazis drohte. Wobei diese „Chronik eines angekündigten und doch nicht für möglich gehaltenen Todes“ bereits mit dem 28. Januar einsetzt und erst am 15. März endet. Detailreich wie am Beispiel Kisch rekonstruiert Wittstock die Zeit dazwischen – in diesem „Winter der Literatur“, so der Untertitel. Der Leser nimmt teil am Schicksal großer Namen: Thomas Mann, Bertolt Brecht, Alfred Döblin usw. In atmosphärisch dichter Schilderung begibt sich der Autor auf die Spur von prominenten Menschen in unruhiger Zeit und zeigt auf, wie schnell sich für viele von ihnen ruhmvolle Vergangenheit im glitzernden literarischen Leben der Weimarer Republik in eine Zukunft ohne Gewissheit wandelt.

Im Kontrast dazu: die Namen der Nazi-Schergen, Hitler, Himmler, Freisler usw. Göring lässt ab dem 17. Februar 1933 ohne Rücksicht schießen. Die Handlungen der neuen braunen Machthaber zeigen den Intellektuellen immer stärker ihre politische und künstlerische Ohnmacht auf, sie mündet in aktiven Widerstand oder Anpassung. Oft zwingt Geldmangel dazu, im Land zu bleiben, wie bei Oskar Maria Graf. Oder hohe Schulden, wie bei Carl von Ossietzky. Wer flieht, für den ist in diesem Winter 33 anfangs sogar Spindlermühle in der Tschechoslowakei ein lohnendes Ziel. Wie für Gabriele Tergit, Mitarbeiterin der führenden Periodika „Die Weltbühne“ und „Berliner Tageblatt“.

Dem Prager Kisch wird am 12. Februar eröffnet, dass er sich „staatsfeindlich gegen das Deutsche Reich“ betätigt habe und ausreisen soll. „Viel lieber will er sich zwangsweise abschieben lassen, was ihm den Stoff liefern wird für seine nächste Reportage“, so Wittstock. Für Kisch gibt es im Spandauer Gefängnis „zweimal wöchentlich Hering oder Pellkartoffeln“. Später wird er in eine Gemeinschaftszelle mit Dutzenden von Gefangenen untergebracht, viele Opfer von Prügelorgien, „deren akustischer Zeuge er geworden war“. Am 11. März wird Kisch als Ausländer ausgewiesen. Für den Fall, dass er zurückkehrt, wird ihm wochenlange Haft angedroht.

Sinnvoll auch die letzten acht Seiten des Buches von Wittstock, mit kurzen Erläuterungen darüber, wie das Leben von Intellektuellen nach dem Februar 1933 verlief. Etwa von Brecht, der während des Kriegs für Hollywood arbeitete und an der Seite von Fritz Lang 1943 den Film „Hangmen Also Die!“ („Auch Henker sterben“) realisierte, mit Bezug zum Attentat auf Reinhard Heydrich in Prag.

Uwe Wittstocks Ansatz ist nicht neu, auch der Buchautor Florian Illies wertet immer wieder Tagebücher, Briefe, Zeitschriftenartikel oder Biografien aus, um einen Zeitpunkt in der Geschichte zu beschreiben, an dem sich gesellschaftliche Verhältnisse radikal änderten. Etwa den „Sommer 1913“ mit den letzten Friedensmonaten vor dem Ersten Weltkrieg. Doch auch für Wittstocks Buch gilt der oft benutzte und dennoch zeitlos gültige Satz von Egon Erwin Kisch, wonach nichts verblüffender sei als die Wahrheit. Menschen interessieren sich für Menschen – das ist eine journalistische Weisheit. Und sie gilt ungebrochen, wie bereits fünf Auflagen dieses Buches beweisen.

Uwe Wittstock: Februar 33. Der Winter der Literatur. Verlag C.H. Beck, 288 Seiten, 24 Euro

Sommerfrische in der Steiermark

Mediale Grenzgänger