Grundthema: Heimkehr

100. Geburtstag von Franz Fühmann: Die böhmische Heimat beschäftigte ihn zeitlebens, erläutert der Schriftsteller Paul Alfred Kleinert

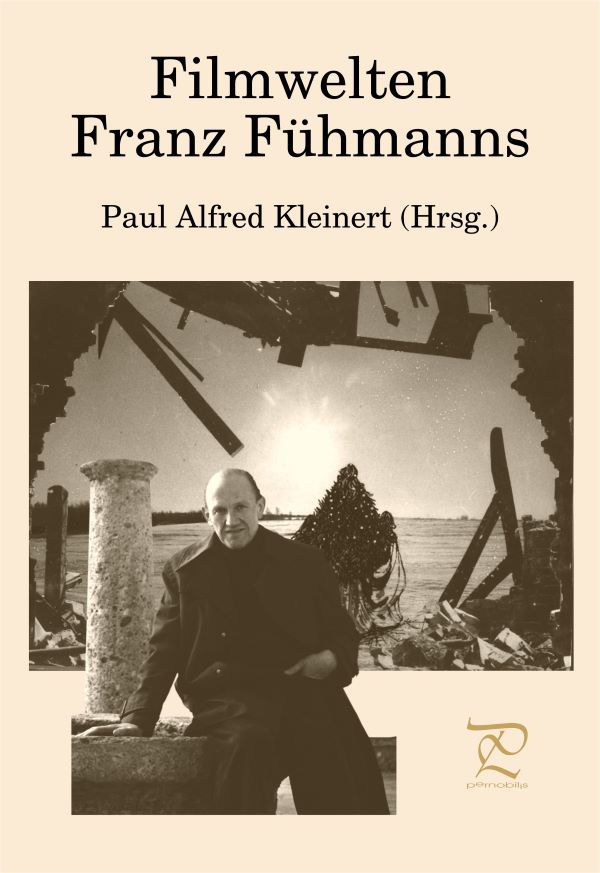

15. 1. 2022 - Interview: Klaus Hanisch, Titelbild: Franz Fühmann (rechts) bei der "Berliner Begegnung zur Friedensförderung" im Dezember 1981 © Bundesarchiv, Bild 183-Z1229-318 / Senft, Gabriele / CC-BY-SA 3.0

PZ: Franz Fühmann steht nicht in der ersten Reihe von Schriftstellern, manche halten ihn gar längst für vergessen. Warum erinnern Sie trotzdem im Rahmen eines großen Freundeskreises mit fast 100 Mitgliedern in 17 Ländern weiter an ihn?

Paul Alfred Kleinert: Einordnungsverhältnisse begrenzen in der Regel. Ob es eine erste, zweite oder weitere ‚Reihen von Schriftstellern‘ gibt, erweist die Zeit. Ich mag hierauf persönlich antworten: Für mich ist Franz Fühmann jemand, der sich intensiv mit Sprache als krisenhaftem Phänomen auseinandergesetzt hat und dessen Ergebnisse aus den daraus resultierenden Überlegungen durchaus bleibenden Charakter haben können.

Manche Kritiker nennen ihn einen der schillerndsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Es gab schon zu DDR-Zeiten Biografien über ihn, jetzt zu seinem 100. Geburtstag wieder neue. Gibt es tatsächlich noch immer etwas über ihn zu erforschen?

Nach meinem Dafürhalten: ja. Solange Sprache hinterfragt und als solche auch bedeutet wird, werden Schriftsteller wie Fühmann befragt und gelesen werden. So sind weite Teile seiner Arbeiten noch in Archiven ver-, wenn nicht begraben; jene verdienen es, der Öffentlichkeit und damit den allzeit gültigen Fragestellungen ausgesetzt zu werden.

Fühmann wurde 1922 in der Tschechoslowakei geboren. Man schrieb, er sei ein Heimatvertriebener, der nie wieder einen gleichwertigen Ersatz für das verlorene und geliebte Böhmen finden konnte. Hat ihn seine alte Heimat tatsächlich sein Leben lang beschäftigt, blieb eine Verbundenheit dorthin, also in die ČSSR, auch später noch in der DDR erhalten?

Definitiv. Auch seine Aussagen wie „Ersatz, nicht die Landschaft meines Herzens“ oder „Das Blau der großen Glockenblumen wie der Klang von Kirchenglocken tief. Nicht denkbar, auf einer preußischen protestantischen Wiese“ in der Auseinandersetzung mit seinem Lebensbereich in der DDR weisen darauf hin. Wobei man wohl gut tut, sich auf eine „k&k-Verfassung“ Fühmanns einzurichten, die Böhmen und damit das Sudetenland als Bestandteil „Kakaniens“ sieht. In dem ein Jahr vor seinem Tode veröffentlichten Interview mit Wilfried F. Schöller meinte Fühmann, dass „Heimkehr … letzten Endes das Grundthema dessen“, was er schreibe, „auf die allgemeinste Formel gebracht“ sei. Eine Lebensbereicherung ergab sich ihm in der Freundschaft mit Ludvík Kundera, mit dem er gemeinsam zwei große Anthologien tschechischer Lyrik herausgab, denen er auch gekonnte Nachdichtungen beisteuerte.

Schon 1962 griff er seine Heimat in der Erzählung „Böhmen am Meer“ auf. Fühmann schildert darin die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Sicht eines einst überzeugten Nationalsozialisten und dann gewendeten DDR-Sozialisten und Schriftstellers, der mit seiner Vergangenheit und seiner Volksgruppe abrechnet. Ganz nach ideologischen Vorgaben für einen DDR-Schriftsteller und der Erwartung, einen vertriebenenkritischen Text für die Tagespolitik zu liefern. War er anfangs ein überzeugter „Arbeiterschriftsteller“?

Den „Arbeiterschriftsteller“ hat Fühmann selbst von sich gewiesen, da er dem nicht entsprechen könne, anders sozialisiert worden sei. Der Arbeiter sei für ihn „immer das Andere“ gewesen, „das Andere zum Matrosenanzug, den man nicht schmutzig machen durfte, das Andere zum Sonntagsspaziergang, das Andere zum Klavierunterricht […] Die da morgens durchs Fabriktor zogen und in einer Hadeswelt verschwanden, waren das Andere zum satten Wohlstand, der mich anekelte und den zu verlieren mir graute, das Andere zu einer Wohlanständigkeit, in deren Schutz ich mich flüchtete und deren Verlogenheit mich erstickte; sie waren das Andere zu dem, was sich ›Bürgertum‹ nannte, und was mich am Nationalsozialismus so anzog, war das Wort ›Sozialismus‹ und ›Arbeiterpartei‹. […] Dann war der Arbeiter das Andere zur Sackgasse meines Lebens geworden […].“ Seine ihm mögliche Mission in dieser Hinsicht (also auch: des „Bitterfelder Weges“) hat er wohl mit seinem „Im Berg. Bericht eines Scheiterns“ erfüllt. Doch lassen wir ihn, auf Ihre Fragestellung zu „Böhmen am Meer“ bezogen, selbst zu Wort kommen – so schreibt er anlässlich eines Aufenthaltes in seinem Heimatort: „Ich habe mir die Landschaft richtig verboten: Du treibst Dich jetzt nicht in den Bergen herum! Ich habe versucht, der märkischen Landschaft etwas abzugewinnen, was nicht geht: ich bin kein Märker, nicht dort aufgewachsen. Dieses Heimatverbot war sicher eine Komponente mit, dass mir die Lyrik abgestorben ist – […].“ Und ihm war es vor anderem darum zu tun, dass der Begriff der „Heimat“ nicht zum Aushängeschild für Revanchismus missbraucht wurde.

Sechs Jahre später, 1968, merkte Fühmann in einem postum veröffentlichten Auszug aus seinem Neuruppiner Tagebuch jedoch an, er wisse nun mehr denn, dass seine Heimat Böhmen sei und dass er in der DDR nicht „zu einem Eingesessenen“ wurde. Dies hing sicher mit dem „Prager Frühling“ zusammen, der damals gewaltsam beendet wurde. Warum litt Fühmann darunter so stark, dass er gar in eine Existenzkrise geriet und sich in einer Rostocker Klinik wegen eines Alkoholentzugs behandeln lassen musste?

Das Zitat, worauf Sie anspielen, lautet in Gänze: „Die Reisen nach Preußens Schoß haben mir deutlich gemacht, was ich eigentlich bin: ein österreichischer Schriftsteller in einem Land, dem dankbar zu sein ich genaue historisch-politische Gründe habe. Aber dadurch werde ich nun einmal nicht zu einem Eingesessenen …“ Und zu seiner Rolle in der Literatur und zu den Erschütterungen des ‚Prager Frühlings‘ führte er aus: „Ja, das Eigentliche. Wäre ich, sagen wir, 1968 gestorben, wäre ich in die Grube gefahren als der, der ich ja noch heute in der Literaturgeschichtsschreibung meines Landes fortlebe: als der ›Vergangenheitsbewältiger mit der schönen Sprache und den lieben Kinderbüchern und den treffenden Nachdichtungen‹ – hätte es nicht eben jene Erschütterung vom August 1968 gegeben, mit dem Willen: ›jetzt möchte ich sehen, was ist‹, um mit Rosa Luxemburg zu sprechen. Damit fing das Eigentliche an.“ Dass sich 1968 als eines der Schicksalsjahre im Leben Fühmanns erwiesen hat, lässt sich auch an dem Nachstehenden ablesen. Der 1968 46-Jährige, seit der sowjetischen Kriegsgefangenschaft mehr und mehr zum straffen Alkoholiker geworden, sagt sich vom Alkohol los und begibt sich auf Entzug in die Psychiatrische Universitätsklinik Rostock. Er führt dazu später aus: „Ich war damals schwer alkoholkrank, und die Ärzte haben mir nicht mal ein Vierteljahr mehr gegeben. Ich war im letzten Stadium des Deliriums …“ Um „zu sehen, was ist“ bedurfte es wohl der Entfernung des Alkoholschleiers.

In seinen Lebensdaten notierte er für 1928: „Volksschule in Rochlitz; seitdem ununterbrochen bis zur Aufnahme in die Antifa-Schule 1946 täglich völlig unkontrolliertes und unkorrigiertes Schreiben von Gedichten, Erzählungen, Szenen, Tagebüchern.“ Hat er diese frühen Texte aus der Heimat in seinem Werk verwendet oder waren dies nur reine Schreibübungen?

Fühmann hat seine frühen Texte nicht in die zu Lebzeiten (und darüber hinaus) erschienene neunbändige Werkausgabe übernommen. Dennoch meine ich, dass jene mehr als ‚reine Schreibübungen‘ gewesen sind. Vielmehr ging es wohl immer wieder um eine lebenserhaltende Selbstvergewisserung – man lese hierzu die entsprechenden Passagen im Trakl-Essay „Vor Feuerschlünden. Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht“, in der westlichen Hemisphäre unter dem (ungenauen) Titel „Der Sturz des Engels. Erfahrungen mit Dichtung“ erschienen.

Fühmanns Leben wird oft als gescheitert geschildert, in der Literatur und in der Hoffnung auf eine andere bessere Gesellschaft. Tatsächlich gab es große Brüche in seinem Leben: Er wurde in Rochlitz an der Iser (Rokytnice nad Jizerou) geboren, trat in die Reiter-SA ein und war 1941 Frontsoldat. Frühe Texte von ihm erschienen 1942 in der Wochenzeitung „Das Reich“ des Reichspropagandaministeriums. Nach der sowjetischen Kriegsgefangenschaft wurde er überzeugter Stalinist und wollte in der DDR am Aufbau eines neuen deutschen Staates mitwirken, der ihn jedoch zunehmend enttäuschte. Sah er sich im Leben selbst auch als persönlich gescheitert an oder eher als fortwährend von anderen getäuscht?

Zu den angeführten Lebensstationen kann man sicherlich, als wohl begründende, die der katholischen Kindheit mit ihren theologischen Dualismen von ‚Hell und Dunkel‘ oder ‚Gut und Böse‘, ‚Schwarz und Weiß‘ hinzufügen. Auch die des überzeugten Stalinisten. Was das „Scheitern“ betrifft: In seinem Testament stehen die Sätze „Ich habe grausame Schmerzen. Der bitterste ist der, gescheitert zu sein: In der Literatur und in der Hoffnung auf eine Gesellschaft, wie wir sie alle einmal erträumten“. Doch finden sich im „Im Berg. Bericht eines Scheiterns“ auch die Worte: „Was das Wort schafft […] ist ein anderes Unmittelbares, das jedoch für seinen Erschaffer nicht das Heraustreten aus dem Alltag, das Gerissen-Werden in ein Andres […] sondern fortwährender Alltag ist. Verweile doch, du bist so schön: das Überwältigende entschwindet; das Bestreben, es festzuhalten, muss, im Willen, es gestalten zu können, das Unwiederholbare wiederholen; die Wiederholung wird zum Alltag, der mit dem Alltag des Schaffens verschmilzt, und was geschaffen wird, ist ein ästhetisches Gebilde, das, aufs Urerlebnis bezogen, stets als dessen Surrogat wirkt und also, und wäre es ästhetisch vollendet, immer wieder die Unbefriedigung neu setzt, dass die Lust keine Ewigkeit hat und die Kunst nicht das Leben ist. Unter diesem Aspekt ist jedes Gelingen ein Scheitern, und mag man sich noch so oft sagen, dass die Literatur nicht das Leben sein kann und nicht dessen Surrogat sein darf – etwas in einem weiß es besser; und wenn man dran auch nicht zugrunde geht, so reibt man sich doch ein Leblang dran auf und schmeckt noch im Glück des Werk-Vollendens den Überdruss am Artefakt.“ In diesem Prozess sollte man nach meinem Dafürhalten nach dem von Fühmann gemeinten „Scheitern“ suchen, um fündig zu werden. Für manche werden die Wandlungen eines Franz Fühmann solche sein, andere sehen darin die eines „Wendehalses“, die nächsten die eines immer wieder Gläubigen – nun: quot homines, tot sententiae.

Fühmann wurde selbst lange von der Stasi beobachtet, man wollte ihm seine braune Vergangenheit und Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus seiner Zeit in der Wehrmacht anhängen. Erst nach seinem Tod wurde die operative Bearbeitung „Filou“, so der Stasi-Name für Fühmann, abgeschlossen. Förderte er tatsächlich viele junge DDR-Schriftsteller, die nicht opportunistisch waren, wegen seiner zunehmenden Probleme mit der DDR-Obrigkeit?

Ja, die Staatssicherheit strengte 1977 einen ‚operativen Vorgang‘ „mit dem Ziel der Nachweisführung der staatsfeindlichen Hetze gem. §106(1), Ziff. 2 und 3 StGB“ gegen Fühmann an, was unmittelbar mit der Biermann-Affäre zusammenhing. Einer Darstellung, dass er junge Schriftsteller allein aus dem Grund förderte, weil diese ‚nicht opportunistisch waren‘, muss ich widersprechen. Für Fühmann – und das lässt sich aus verschiedenen Quellen belegen – galt vor allem die Sprache als das Kriterium, wem er Förderung angedeihen ließ. Da das oft junge Schriftsteller waren, die mit der Phraseologie des Regimes auf Kriegsfuß standen, ergab sich eine weitergehende Unterstützung in ideeller wie materieller Hinsicht. Wie weit seine Förderung ging, kann aus dem Vorgang um Wolfgang Hilbig ersehen werden – eine Beschäftigung damit lohnt. So haben Unterstützungen der jungen Literaten bereits vor den mit dem Regime aufbrechenden Querelen stattgefunden.

Fühmann starb am 8. Juli 1984, den Umbruch in der DDR erlebte er nicht mehr mit. Das Kahlschlag-Plenum der SED im Dezember 1965, die Ausbürgerung Wolf Biermanns sowie die folgende Ausreisewelle vieler DDR-Autorinnen und – Autoren brachten Fühmann dazu, sich aus öffentlichen Gremien zurückzuziehen. Hätte ihn das Ende der DDR erfreut?

Wohl kaum, meine ich. Die DDR war für Fühmann das Land, in dem Antifaschismus gelebt wurde, dem er sich deshalb („Ich gehöre einer Generation an, die über Auschwitz zum Sozialismus gekommen ist.“) extrem verbunden fühlte, welches er auch dann nicht verließ, als man ihm das nahelegte. Das Regime wäre ihn wohl recht gern losgeworden. Dass er, neben dem politischen, auch den Kulturbetrieb gründlich satthatte, bahnte sich bereits Ende der 1950er Jahre an.

Trotz eines jahrzehntelangen Zick-Zack-Kurses wird Franz Fühmann als geradliniger, aufrichtiger, zuweilen naiver Zeitgenosse bewertet, der es sich auch in schwierigen Zeiten nicht leicht gemacht habe. Beschreibt dies seine Person richtig?

In Beantwortung dieser Fragestellung mag ich Christa Wolf zitieren, die in ihren Gedenkworten für Fühmann das Folgende ausführte: „Doch will ich es wagen, diejenigen Worte zu nennen, die ich für seine zentralen halte; es sind dies: Wandlung. Wahrheit. Wahrhaftigkeit. Ernst. Würde. Sie alle stehen, wie selbstverständlich in einem Werk, das von einem zentralen Widerspruch her geschaffen ist, zueinander in Beziehung; ihre Antriebskraft, ihre Richtung und ihren Inhalt aber bekommen sie von dem Wort Wandlung, das Thema, in das Fühmann sich „eingeschmolzen“ weiß: seinem unausgesetzten, inständigen Versuch, sich wandelnd und den Prozess dieser Wandlung beschreibend, sich dem Verhängnis zu stellen, ein Generationsgenosse und, bis zu einem gewissen Grad (so schränke ich ein, nicht er!), Teilhaber jenes mörderischen Wahndenkens gewesen zu sein, das Auschwitz hervorbrachte.“ Und, ebenda: „Ich entsinne mich der Geste und der Miene, mit der er sich nach einer Versammlung, in der Würdelosigkeit und Feigheit dominiert hatten, erhob: So, Freunde. Das ist`s gewesen. Hier seht ihr mich nicht wieder. – Und man hat ihn in jenem Gremium nicht wiedergesehen. „Ernst und Würde, das sind Worte, die mir gefallen“, hatte er geschrieben. Kritik als Farce – das ertrug er nicht. Er konnte verachten, anhaltend und unversöhnlich. Aber er konnte auch – fast möchte ich sagen: vor allem – rückhaltlos bewundern und bejahen.“

In Ihrem Leben gibt es manche Ähnlichkeit mit Fühmann. Sie sind selbst Schriftsteller, wurden in der DDR aus politischen Gründen von der Universität relegiert, stellten einen Ausreiseantrag, siedelten 1986 nach West-Berlin über, wuchsen selbst auch in der ČSSR auf. Entwickelte sich daraus Ihre Zuneigung zu Fühmann?

Nicht daraus. Einige der Kinderbücher Fühmanns kannte ich bereits, bevor wir in der ČSSR lebten. Doch nahm ich vieles aus seiner Heimat (die auch die Heimat meiner Herkunftsfamilie war) in mir auf – nicht zuletzt die Landschaft; wir wohnten auf einige Zeit in Špindlerův Mlýn (Spindlermühle), unweit des Geburtsortes Fühmanns.

Gelobt wird heute vor allem Fühmanns Buch „Vor Feuerschlünden. Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht“ – als eine Verteidigung des Gedichts gegen den Anspruch der Ideologie und der Muse gegen den Militarismus. Das Werk gewinne aus zeitlicher Distanz noch weiter an Universalität und Aktualität, wird zuweilen betont. Wird vor allem dieses Buch von Franz Fühmann in Erinnerung bleiben?

Sicher ist dieses Buch eines der prägnanten Fühmanns, doch meine ich, dass ebenso den Bänden „Das Judenauto“ (vielleicht in Ausnahme des letzten Kapitels dort), „Zweiundzwanzig Tage oder die Hälfte des Lebens“ und „Im Berg. Bericht eines Scheiterns“ wie auch den Neuerzählungen antiker wie klassischer Texte ein bleibender Charakter eignet. Fühmann selbst sagte in einem Interview mit Wilfried F. Schöller: „Ich halte das Trakl-Buch für eines meiner wichtigsten und ich sehe auch eine Fortsetzung, eine Linie vom ,Judenauto‘ über ,Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens‘; dazwischen gibt es anderes.“ Nach meinem Dafürhalten gibt es eine Sentenz aus ,Im Berg‘, die sowohl Anspruch als auch Abgleich für jenen, in der Sprache aufscheinenden, gut zusammenfasst: „Das Unmittelbare fasst man nicht, man lebt es, oder vielmehr: es lebt einen und tritt man aus diesem Verhältnis heraus, beginnt ein quälender Prozess, den unerfüllbare Sehnsucht antreibt. Man will ihm, diesem Unmittelbaren, auch vom Ich her Dauer verleihen, die Gabe des Wortes bietet sich an, solch ein Bleibendes zu stiften, doch da man sich anschickt, Worte zu suchen, hat man das Unmittelbare schon nicht mehr, und das als sein Andauern Ersehnte, das ins Wort Gebrachte, hat man noch nicht. Im Gegensatz zum Urerlebnis ist das Wort etwas, das gefasst werden muss, und solches Fassen braucht seine Zeit.“ Und was die Erinnerung anbelangt, kann man, ebenfalls mit Fühmann ausführen, der sich hierbei auf Jean Paul beruft, ohne ihn – an dieser Stelle – zu nennen. „Was das Paradies gewesen, weiß man erst, nachdem man es verlor. Was bleibt, ist die Erinnerung […]“. Der Trakl-Essay ist ein großartiges Buch, in dem es um solche Fragen geht und das in hoch reflektierter Form die Wirkkraft der Sprache zur eigentlichen Thematik hat. Eine rein ideologische Einordnung dieses Buches ist verfehlt.

Sommerfrische in der Steiermark

Mediale Grenzgänger