„Die Sportler tun mir leid“

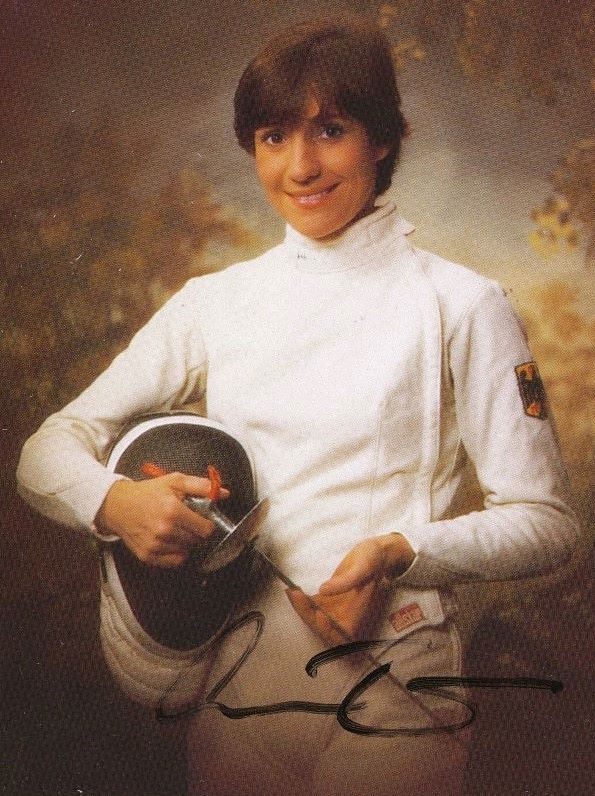

Fecht-Olympiasiegerin Cornelia Hanisch über die „unglücklichen Spiele“ von Tokio, ihren Sport und falsche Cousins

19. 7. 2021 - Interview: Klaus Hanisch, Titelbild: Micaela Parente

PZ: Gleich zu Beginn ein Geständnis: Seit Jahrzehnten werde ich gefragt, ob ich mit Ihnen verwandt sei. Deshalb habe ich Sie einmal fälschlicherweise als meine Cousine ausgegeben – und die Frager waren endlich mal zufrieden, weil sie sich bestätigt fühlten. Wundert Sie, dass Sie noch immer so populär sind, obwohl Ihre großen sportlichen Erfolge bald 40 Jahre zurückliegen?

Cornelia Hanisch: Ob ich noch immer populär bin, ist kein großes Thema für mich. Ich lebe im Jetzt. Die Sport-Karriere war eine andere Zeit. Ich fand das sehr schön und habe viel für meine Person und fürs weitere Leben gelernt. Der Olympiasieg ist natürlich tief in meinem Herzen verankert, doch jetzt lebe ich ganz normal. Und da ich nicht mehr als Lehrerin arbeite, werde ich mit früher auch nicht mehr so oft konfrontiert. Meine Freunde wissen davon, es interessiert sie aber nicht sehr, denn sie mögen mich als Person und nicht wegen meiner sportlichen Erfolge.

Mit dem Namen Hanisch ist ein Bezug zu Tschechien nicht unwahrscheinlich, wie ein Treffen mit einer weiteren Namensvetterin und Schriftstellerin letztes Jahr zeigte. Auch bei Ihnen?

Tatsächlich stammt mein Vater aus Schlesien, und zwar aus Gleiwitz. Seine gesamte Verwandtschaft war dort ansässig. Möglicherweise haben Sie und ich daher gemeinsame Verwandte. In meiner hessischen Gegend ist der Name eher selten. Ich habe die Heimat meines Vaters noch nicht besucht, denn ich bin ein Fan des Südens und habe immer das Gefühl, dass es oberhalb von Frankfurt nur schlechtes Wetter geben kann. Aber ich bin ja noch jung, erst knapp 70, und habe noch Zeit, dorthin zu fahren …

Dass ich so oft auf Sie angesprochen werde, überrascht nicht, denn Sie haben eine unglaubliche Erfolgsserie als Florettfechterin: Olympiasiegerin mit der Mannschaft (1984), Sportlerin des Jahres (1985), dreimal Einzelweltmeisterin im Florettfechten (1979, 1981, 1985) und Weltmeisterin mit der Mannschaft (1985), schließlich Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports (2016). Verfolgen Sie daher in den nächsten Tagen bei Olympia die Fecht-Wettbewerbe besonders intensiv?

Natürlich. Aber wenn ich nun nach Tokio gucke, dreht sich mir fast der Magen um. Denn was Olympia ausmacht, also die vielen Begegnungen im olympischen Dorf, die Feiern am Abend mit anderen Sportlern, die Treffen beim Essen, all das fehlt den Athleten in diesem Jahr völlig. Wir hatten „Hundemarken“ umhängen und konnten daran sofort erkennen, wer der andere Sportler war und aus welchem Land er kam. Für mich ist Tokio ein gekapptes Olympia! Es tut mir leid um die Sportler, die sich intensiv auf dieses Ereignis vorbereitet haben und nun an solch unglücklichen Spielen teilnehmen müssen.

Macht es für Sie unter diesen Umständen überhaupt Sinn, Olympische Spiele auszutragen?

Sehr wahrscheinlich sagt die Mehrheit der Sportler, die sich qualifiziert haben: immer noch besser als überhaupt keine Spiele. Und wahrscheinlich würde ich dies als Teilnehmerin heute auch so sehen. Es wäre ein ganz schlechtes Gefühl, wenn die Spiele nun komplett abgesagt würden. Man muss also in den sauren Apfel beißen. Wahrscheinlich ist der Veranstalter auch wegen der vielen Verträge gezwungen, diese Spiele abzuhalten.

Sie wurden 1985 Weltmeisterin mit dem Florett. In dieser Liste steht auch Marie Šedivá aus der Tschechoslowakei, die den Titel 1938 in Piešťany erfocht. Hatten Sie in Ihrer aktiven Zeit auch Kontakte zu Fechterinnen von dort?

Ja, hatte ich tatsächlich. Die Tschechoslowakei hatte damals eine Fechterin in der Weltspitze, nämlich Katarína Ráczová-Lokšová. Sie war sehr nett, sprach auch gut Deutsch. Mit ihr habe ich mich gut verstanden, wir haben oft zusammen gefochten.

Ein weiterer Hinweis auf eine lange Tradition im tschechoslowakischen Fechtsport.

Allerdings hatte die Tschechoslowakei zu meiner Zeit keine große Mannschaft, im Vergleich zu Ungarn, Polen oder der Sowjetunion. Das war ein Problem, denn aus diesem Grund hatte Katarína Ráczová-Lokšová zu wenige adäquate Trainingspartner. Und das wirkt sich für Einzelsportler oft negativ aus.

In Tokio ist Jakub Jurka als Sieger des europäischen Qualifikationsturniers ein Hoffnungsträger und als einziger tschechischer Degenfechter dabei. Sein Großvater Jaroslav trat für die ČSSR schon bei Olympia 1976 und 1980 an. Vater Tomáš ist auch sein Trainer. Kommen Sie ebenfalls aus einer Fecht-Dynastie?

So ein Werdegang ist ungewöhnlich für das Fechten. Erst recht über drei Generationen wie bei ihm. Bei mir war es ganz anders: Mein Vater war im Krieg und meine Mutter musste derweil ans Überleben denken. Sie hatten keine Zeit, an Sport zu denken. Meine Mutter brachte mich zum Fechten, weil ich mit den Jungs immer Fußball spielte. Sie verband mit Fechten: sauberer Sport, weiß, weg von der Straße, zerreißt sich keine Hosen …

Klingt gänzlich anders als Talentsichtung von Kindesbeinen an, wie heute in vielen Sportarten üblich.

So etwas gab es zu meiner Zeit noch nicht. Ich hatte schon Glück, dass ich zumindest einen modernen Trainer bekam. Die alten gaben nach dem Krieg eine ganz andere Art von Fechtstil weiter. Damit war kein Blumentopf mehr zu gewinnen.

Im tschechischen Team für Tokio ist auch Florettfechter Alexander Choupenitch. Er ist zudem Schwertkämpfer und Musiker. Und der Sohn von Opernsängern aus Weißrussland. Seine Stiefgroßmutter Tazzjana Pjatrenka-Samussenka war dreimalige Olympiasiegerin für die UdSSR (1960, 1968, 1972). Gab es unter Fechtern schon immer solch ungewöhnliche Typen?

Eine interessante Mischung. Ich finde es spannend, wenn Menschen so viel machen. Das gab es zu meiner Zeit auch nicht. Vielleicht hat man es aber auch einfach nicht erfahren.

War so viel Abwechslung zu Ihrer Zeit überhaupt erwünscht oder musste der Fokus ganz auf dem Fechtsport liegen?

Wir waren tatsächlich die erste Fecht-Generation, die zwei- oder dreimal am Tag trainierte. Es wäre viel zu aufwändig gewesen, daneben noch anderen Sport zu machen. Mein Trainer wäre zusammengebrochen, wenn ich ihm gesagt hätte, dass ich auch einmal Skifahren will. Tennis ging gerade noch, sonst aber nichts. Es bestand ja auch immer die Gefahr, dass man sich dabei verletzen konnte.

Fechten wirkt immer noch sehr elitär, hat im Gegensatz etwa zu Skispringen, Volleyball und anderen Sportarten auch keinen Wandel vollzogen, um mehr TV-Präsenz und damit ein großes Publikum für sich zu gewinnen. Muss diese Sportart so kompliziert sein?

Die Crux besteht in der Sportart selbst. Wenn man ein paar Turniere sieht und dabei Fechten erklärt bekommt, dann gewöhnt sich das Auge daran. Beim Fußball kapiert auch nicht jeder gleich, was abseits ist, weil er nicht weiß, wohin er gucken muss. Fechten ist einfach kompliziert, alles geht sehr schnell. Laien können nicht gut nachvollziehen, was die Fechter gemacht haben. Ein Ungeschulter sieht zwar, dass jemand getroffen wurde, weiß aber nicht warum. Ein Geschulter weiß dagegen, dass der Angriff abgewehrt und eine Riposte gemacht wurde. Man muss Zuschauer dazu bringen, sehr lange Fechten zu gucken. Das ist in den großen Fechtnationen Italien und Frankreich auch der Fall.

Gleichwohl beklagen sich Fechter oft über das geringe Interesse für TV-Übertragungen. Wäre daher einfacher nicht trotzdem sinnvoll?

Es wurde schon vereinfacht, mit Farben zum Beispiel, um den Sport interessanter zu machen. Weitere Änderungen sind schwierig. Fechten ist kompliziert. Noch einfacher würde bedeuten, dass Fechter nur noch angreifen oder verteidigen. Tatsächlich machen sie tausend andere Sachen, und das macht diesen Sport ja erst interessant. Fechten ist wie ein Schachspiel, mit vielen Finten. Man muss schnell sein, um den Gegner zu überrumpeln. Vor 100 Jahren wurden Angriffe ganz langsam gemacht, damit die Kampfrichter sie überhaupt begriffen. Das geht heute nicht mehr. Daher ist Fechten zwar wunderbar, aber tatsächlich nur für Leute erfahrbar, die selbst gefochten haben oder sich lange damit beschäftigen.

Ist es für die Fechter gut, dass an der Spitze des IOC mit Thomas Bach ein ehemaliger Fecht-Olympiasieger steht?

Das bringt uns gar nichts! Um die Fechter kümmert er sich überhaupt nicht. Ich war früher ein großer Fan von Thomas Bach, auch weil er seine Erfolge in meiner aktiven Zeit hatte. Ich habe ihn als charakterfesten jungen Menschen erlebt. Als er jedoch die Hochspringerin ausschloss, die sich als Whistleblowerin zur Verfügung gestellt hatte, begannen meine Zweifel. Bach ist jetzt wie der gesamte IOC-Apparat und das tut mir weh.

Wegen eines Boykotts verpasste Jakub Jurkas Großvater Jaroslav Olympia 1984 in Los Angeles – und Sie verpassten deshalb Moskau 1980, wie auch Guido Kratschmer. Wie er wurden Sie um eine mögliche Olympia-Medaille gebracht, denn Sie waren amtierende Weltmeisterin. Guido Kratschmer sagte uns letztes Jahr, damals sei sein Lebenstraum zerstört worden. Wie gingen und wie gehen sie heute damit um?

Ich hatte das Glück, dass ich noch 1984 Olympiasiegerin werden konnte. Ich war noch jung genug, nicht verletzt. Dieses Glück hatte Guido nicht. Er war in seiner Sportart wie ich 1979 gut und 1981 gut, aber Olympia 1984 war für ihn zu spät. Allerdings war 1980 auch für mich meine beste Zeit, zwischen 1979 und 1982 habe ich das Florettfechten der Damen weltweit beherrscht. Daher wäre 1980 schon mein Jahr gewesen, ich war auch große Favoritin und hätte wohl gewonnen. Als ich erfuhr, wer Olympiasiegerin in Moskau wurde, konnte ich mich zwei Tage lang nicht beruhigen, das war unglaublich. Doch das ist Schnee von gestern. Ich hatte meine Chance 1984 – und darüber bin ich glücklich. Was mich bis heute ärgert, ist jedoch unsere Ohnmacht damals. Wir Sportler waren lediglich Marionetten der Politik, und die Deutschen waren Marionetten der Amerikaner.

Sie werden kommendes Jahr 70 und haben sich früher oft auch außerhalb der Planche engagiert, unter anderem in der Frauen- und Friedensbewegung sowie in Sportverbänden. Wie sehr machen Sie dies heute noch?

Ich arbeite weiterhin ehrenamtlich, in verschiedenen Gremien in Offenbach, bin engagiert bei „Sportler für Organspende“ und bei der Sporthilfe in Hessen. Wenn jemand anruft und sagt, er brauche Hilfe, dann bin ich gerne bereit dazu. Das ist durch Corona jetzt abgeflacht, ansonsten habe ich immer noch genug Termine.

Und Sie verzeihen mir den Fauxpas mit der falschen Cousine?

(lacht) Damit habe ich keine Probleme. Es kann ja wirklich sein, dass unsere Vorfahren vor fünf oder zehn Generationen mal eng verwandt waren. Also, Sie können sich darauf berufen, Herr Hanisch.

Sommerfrische in der Steiermark

Mediale Grenzgänger