Versteck im Kopf

70 Jahre behielt Rudi Schlattner das Geheimnis für sich. Vor kurzem überraschte er Historiker in Nordböhmen mit einem verborgenen „Schatz“

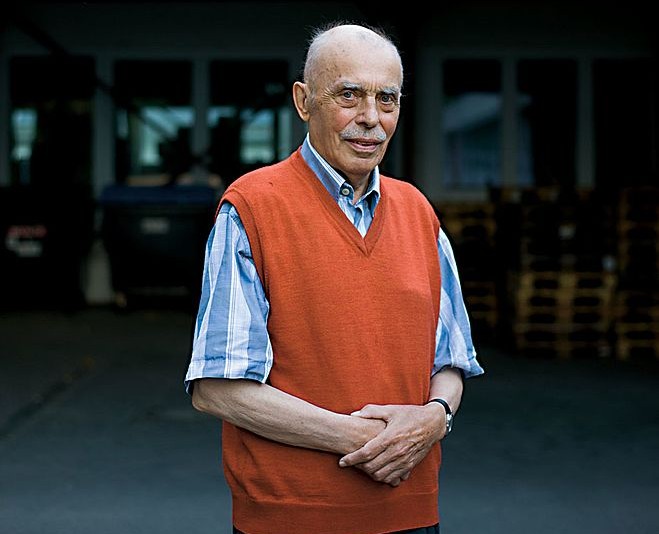

10. 9. 2015 - Text: Tomáš Lindner, Foto: Matěj Stránský

Historiker staunten, als der 83-jährige Rudi Schlattner vor einigen Wochen nach Nordböhmen zurückkehrte. Es dauerte etwa eine Dreiviertelstunde, dann fand der Unternehmer aus Nürtingen auf dem Dachboden der ehemaligen Familienvilla in Libouchec (früher Königswald) das Versteck wieder. Vor der Vertreibung hatten die Schlattners darin ihre Habseligkeiten verborgen – darunter einen Regenschirm, Hüte, Bilder, Skier, Glühbirnen und viele Knöpfe. Besitzansprüche erhebt der Sudetendeutsche nicht. Er überlässt die Funde tschechischen Historikern, die sich davon neue Erkenntnisse über das Leben kurz nach Kriegsende erhoffen. Tomáš Lindner sprach mit dem Zeitzeugen über die Geschichte seiner Familie und die Erfahrung von Flucht und Vertreibung.

Wie oft haben Sie in all den Jahren an das Versteck gedacht?

Rudi Schlattner: Ich habe es nie vergessen. Ich hatte es irgendwo in meinem Hinterkopf, aber ich habe nie Zeit mit der Vergangenheit und den Erinnerungen verbracht. Ich habe auch niemandem davon erzählt.

Weil es ein Familiengeheimnis war?

Schlattner: Nein, ich habe nichts Interessantes daran gesehen. Ich bin in Nürtingen bei Stuttgart zuhause, hier ist meine Heimat, hier geht es mir gut, hier hatte ich in meinem Leben andere Sorgen und Freuden. Meinen Kindern und Enkeln habe ich erst vor ein paar Jahren bei einem Familienausflug von dem Versteck erzählt. Ich war der letzte Überlebende, der davon wusste. Deshalb habe ich es für meine Aufgabe gehalten, das Geheimnis vor meinem Tod preiszugeben. Ich bin schwer krank. Das war die letzte Angelegenheit, die ich regeln wollte, damit nichts offen bleibt, wenn ich gehe.

Haben Sie das Versteck in der ehemaligen Villa Ihrer Eltern leicht gefunden?

Schlattner: Ich war zwölf Jahre alt, als der Krieg aus war. Ich habe mich nur daran erinnert, wie mein Onkel die Sachen irgendwo rechts von der Treppe auf dem Dachboden versteckte und dass mich ein Bindfaden zum Ziel führen wird, nach dem ich in den Spalten zwischen den Brettern tasten muss. Dafür habe ich mir ein kleines Werkzeug gebastelt: mit dem Griff eines Schraubenziehers, aber mit einem kleinen Haken am vorderen Ende. Damit habe ich etwa eine Dreiviertelstunde in den Spalten zwischen den Brettern herumgestochert. Das war ein langes Warten. Der Kameramann, der mich begleitete, war schon nervös und schimpfte, dass er völlig umsonst aus Prag gekommen sei. Dann blieb plötzlich der Bindfaden an meinem Haken hängen. Der Kameramann drängte sich nach vorne und bekam seine Bilder.

Kamen Gegenstände zum Vorschein, an die Sie sich nach 70 Jahren noch erinnerten und die Ihnen am Herzen lagen?

Schlattner: In unserem Musikzimmer hing ein Bild von der Landschaft an der sächsisch-nordböhmischen Grenze, das mein Vater von unserem Mieter gekauft hatte, dem Maler Josef Stegl. Ich erinnere mich noch, wie ich es aus dem Rahmen genommen und zusammengerollt habe. Dann brachte ich es in das Versteck.

Wollten Sie es Ihrer Familie zurückgeben?

Schlattner: Nein, darum geht es mir überhaupt nicht. Die Vergangenheit ist für mich erledigt. Ich habe sie längst hinter mir gelassen und beschäftige mich nicht damit.

Was machten Ihre Eltern vor dem Krieg?

Schlattner: Mein Vater war Kaufmann. Er stellte Reißverschlüsse her; den größten Erfolg hatte er mit dem Export hochwertiger Knöpfe. Sie wurden damals nicht aus Kunststoff hergestellt, sondern aus Muschelschalen. Mein Vater kaufte sie kistenweise an der Londoner Börse und brachte sie in eine Fabrik in Tissa bei Aussig (Tisá bei Ústí nad Labem). Dort wurden die Muscheln aufgeschnitten und zu runden Knöpfen mit zwei Löchern für den Faden verarbeitet. Mein Vater verkaufte sie in die Türkei und nach Argentinien; die besten Geschäfte machte er mit Indien. Die Maharadschas bestellten die glitzernden Knöpfe ohne Löcher – sie tapezierten ganze Räume damit. Sie kauften sie zu hundert Kilogramm! Meine Mutter gab Päckchen voller Knöpfe bei der Post auf, am häufigsten nach Bombay. Auch im Versteck in Libouchec haben wir eine Schachtel voller Knöpfe verschiedener Formen und Größen gefunden. Dank der Geschäftskorrespondenz begann mein Vater, Briefmarken aus aller Welt zu sammeln. Ich habe sie immer noch beisammen, sehen Sie, aus Bagdad, Istanbul und La Paz in Bolivien.

Wissen Sie, wie Ihr Vater Kunden in so weit entfernten Ländern gefunden hat?

Schlattner: Über die Industrie- und Handelskammer, die dabei geholfen hat, Kontakte zu knüpfen. Er ist nie irgendwo hingereist, er konnte nicht einmal eine Fremdsprache. Bis vor dem Krieg beschäftigte er eine Mitarbeiterin, die Englisch sprach. Es ist beachtlich, dass er wirklich fast in die ganze Welt Kontakte hatte. Er importierte zum Beispiel Eukalyptus-Kristalle aus Australien. Als Kinder haben wir daran gerochen, wenn wir Schnupfen hatten. Mein Vater machte daraus Franzbranntwein. Kennen Sie den?

Ja, aber nur die Marke Alpa.

Schlattner: Das war die Konkurrenz.

Und wie hieß die Firma Ihres Vaters?

Schlattner: Oje, danach hat mich schon 50 Jahre niemand mehr gefragt. Ich weiß es nicht. Denol? Ich erinnere mich an ein Plakat, das in der Nähe des Bahnhofs in Königswald hing. Darauf war Vaters Franzbranntwein zu sehen. Während des Krieges nahm mein Vater es ab. Die Leute fragten nämlich dauernd nach Franzbranntwein, aber er hatte keinen mehr. Der Krieg unterbrach alle seine Geschäftsbeziehungen. Er musste das gesamte Exportgeschäft einstellen; auch Reißverschlüsse fertigte er nur noch für die Uniformen der Soldaten. Während des Krieges lebten wir hauptsächlich von Ersparnissen, aber arm waren wir nicht.

Welche Erinnerungen haben Sie noch an den Krieg?

Schlattner: Mir sind vor allem die letzten Monate im Gedächtnis geblieben, als bei uns in der Villa etwa 50 Flüchtlinge lebten. Die Aufgabe meines Vaters war es, die Menschen, die vor der Ostfront und aus bombardierten Städten zu uns geflohen waren, auf die Häuser im Ort zu verteilen. Das war – ironisch gesagt – eine sehr dankbare Aufgabe. Mein Vater musste zum Beispiel abends um acht oder neun Uhr bei Leuten klingeln und bei ihnen noch ein paar Greise einquartieren.

Hatten die Menschen denn überhaupt kein Mitleid? Es handelte sich schließlich auch um Deutsche, die nur Schutz vor dem Krieg suchten.

Schlattner: Das Mitgefühl fehlte. Manchmal wollte mein Vater sich nicht mehr aufdrängen, deshalb brachte er so viele bei uns zuhause unter. Frauen, Kinder, Alte – die anderen waren im Krieg. Ich weiß noch, dass meine Eltern auf der Couch schliefen. In ihrem Schlafzimmer wohnte eine Mutter mit vier Kindern.

Was folgte auf das Kriegsende?

Schlattner: Große Erleichterung – und große Sorgen um meinen älteren Bruder Gerhard, der in Russland verschollen war. Sein Studium in Aussig konnte er noch beenden, aber danach – nach nur 14 Tagen Ausbildung – musste er gleich an die Front bei Minsk in Weißrussland. Dort wurden die Neulinge in den sicheren Tod geschickt. Die Front zog sich zurück. Selbstmordkommandos mussten die Stellung halten und auf alles schießen, was sich bewegte, um den anderen Zeit zum Rückzug zu geben. Wir haben nie wieder etwas von Gerhard gehört.

Wie ging es in Königswald nach dem Ende des Kriegs weiter?

Schlattner: Als mein Vater erfuhr, dass wir von zuhause weg müssen, schnürte er eine Menge Pakete mit unserem Hab und Gut und verständigte sich mit den russischen Soldaten, die den Ort kontrollierten. Begleitet von zwei russischen Soldaten brachte er mit einer Kutsche hunderte Pakete auf die andere Seite der Grenze nach Sachsen. Die tschechischen Soldaten salutierten am Grenzübergang noch den russischen! In Königswald gab es zwei Likörfabriken und die beiden russischen Soldaten wurden mit guten Flaschen bezahlt … In Sachsen lebte ein Verwandter, dem mein Vater die Päckchen bringen wollte. Das gelang nicht. Gleich nach der Grenze musste er sie abladen. Später sollten wir sie abholen. Als wir nur ein paar Tage später bei der Abschiebung an diesem Ort vorbeikamen, waren die Pakete geplündert. Die Einheimischen hatten lediglich das drin gelassen, was nur für uns einen Wert hatte: Baupläne von unserem Haus – eine Kopie davon habe ich jetzt dem Bürgermeister gegeben, Rechnungen vom Bau, Dokumente über unser Grundstück, die Geschäftskorrespondenz meines Vaters …

Wie haben Sie das Chaos nach dem Krieg erlebt?

Schlattner: Die russischen Soldaten haben sich oft betrunken und sich dann aufgeführt. Wir sind davon verschont geblieben, weil unter den Flüchtlingen, die bei uns gewohnt haben, auch ein Pfarrer aus Ostschlesien war, der Russisch konnte. Allein seine Kleidung flößte den Soldaten Respekt ein, und als er Russisch mit ihnen sprach, ließen sie unser Haus in Ruhe. Schlimmer als die Russen waren die ersten Tschechen. Es kamen auch Soldaten der „Svoboda-Armee“ und wir mussten für einige Zeit unser Haus verlassen und bei den Nachbarn wohnen. Sie aßen bei uns die Vorräte, die ihnen die einheimischen Bauern bringen mussten. Unsere Schränke haben sie nicht erst geöffnet, sondern gleich mit einem Beil zerschlagen und sich genommen, was sie wollten. Aber das ist Krieg – und diese Episode will ich nicht einmal erwähnen. Die Deutschen haben in den besetzten Gebieten viel schlimmere Sachen gemacht. Das hier ist eigentlich unbedeutend, das möchte ich wirklich betonen.

Wie verlief die Abschiebung?

Schlattner: Zuerst mussten die gehen, an deren Besitz man sich bereichern konnte. Die Armen konnten zunächst bleiben. Wir sind also schon Anfang Juli gegangen, zu Fuß über die Grenze nach Sachsen mit meiner Schwester und meiner Mutter. Mein Vater kam nach elf Monaten, die er im Gefängnis verbrachte, nach. Was er dort erlebte, will ich nie mehr erzählen.

Warum wurde er verhaftet?

Schlattner: Er war Mitglied der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, die der NSDAP untergeordnet war. Meine Eltern waren aber keine Parteimitglieder, sie waren streng katholisch, solche Menschen sind zumindest bei uns nicht in die Partei eingetreten. Es war nur eine Hilfsorganisation, die sich um die Flüchtlinge von der Front kümmerte.

Wie begann Ihr Leben in Deutschland?

Schlattner: Das Grenzgebiet war übervoll von Flüchtlingen. Wir sollten uns deshalb eines Morgens am Bahnhof einfinden und in Richtung Norden fahren, in die Nähe von Magdeburg. Meine Mutter beschloss jedoch, dass wir nicht gehorchen und schon einen Tag früher auf eigene Faust nach Thüringen fahren. Man sagte, dort seien die Amerikaner. Aber das stimmte nicht. Als wir in Weimar mit unserem Wagen aus dem Zug ausstiegen und die russischen Uniformen sahen, war uns klar, dass wir noch immer in der sowjetischen Zone waren. Wir wurden in eine Schule geschickt, wo wir im Klassenzimmer schliefen wie die Sardinen in der Büchse. Später wurden wir auf einem Hof in der Nähe von Weimar untergebracht, wo wir eine Weile lebten. Mein Vater wurde zu dieser Zeit aus der Tschechoslowakei irgendwo in den Norden Ostdeutschlands ausgewiesen. Er fand uns über das Rote Kreuz und kam nach. Bald wurde er als Assistent des Bürgermeisters in dieser Gemeinde bei Weimar eingestellt, weil er sich mit Verwaltungsarbeit auskannte. Ich half auf dem Hof und bekam dafür Essen. Mein Vater versuchte auch, die alten Geschäftsbeziehungen wiederzubeleben. Er schrieb Briefe in alle Welt, aber unter der Herrschaft der Kommunisten war es nicht möglich, sein Geschäft wieder aufzubauen.

Wie sind Sie nach Westdeutschland gekommen?

Schlattner: Die Familie meines Onkels Alfred, die sich das Versteck in unserer Villa ausgedacht hatte, wurde in die Nähe von Stuttgart vertrieben, bei ihr lebte auch meine Großmutter. Sie war schon ein wenig krank und meine Mutter wollte sich um sie kümmern: Sie überquerte illegal die Grenze und fuhr dann weiter mit dem Zug. In Schwaben knüpfte sie Kontakte, mein Vater und ich folgten ihr dann, nachdem meine Schwester schon früher zu ihrem Freund nach Westfalen gezogen war. Mein Vater schickte damals – 1951 – all seine Papiere und kleinere Habseligkeiten mit der Post in den Westen, das ging noch ohne Kontrolle. Zu zweit fuhren wir von Thüringen nur mit einer Aktentasche mit dem Fahrrad los. Das war im März und wir wussten nicht, dass im Thüringer Wald noch Schnee lag. Teilweise mussten wir unsere Fahrräder auf dem Rücken tragen. Mein Vater hatte zum Glück früher versucht, mit jemandem aus Sonneberg Geschäfte mit Thermometern zu machen. Die Stadt lag direkt an der Grenze. Er nahm die Geschäftsbriefe mit für den Fall, dass wir kontrolliert werden. Wir wollten sagen, dass wir uns auf einer Dienstreise verirrt hätten. Die Briefe sollten der Beweis dafür sein.

Wie verlief die illegale Reise über die Grenze?

Schlattner: Mein Vater hatte die Adresse von jemandem in Sonneberg, der uns auf die andere Seite führen sollte. Das kostete 300 Mark. Er war gerade im Kino. Wir warteten, bis der Film aus war, dann sagte uns dieser Mann, dass er nicht mit uns über die Grenze gehen, sondern uns nur zeigen werde, wo sie verläuft. Der Weg führte zu den letzten Häusern, den Berg hinauf. Er riet uns, genau um Mitternacht aufzubrechen. Eine Wache beendete ihren Dienst immer etwas früher, die nächste kam ein wenig später. Diese kurze Lücke haben wir dann genutzt.

Was erwartete Sie im Westen?

Schlattner: Wir gingen in das erste Gasthaus und fragten, ob wir dort übernachten könnten. Der Besitzer warnte uns aber: Die Amerikaner würden angeblich kontrollieren und uns zurück in den Osten schicken, weil wir nicht die richtigen Papiere hatten. Wir fuhren weiter ins nächste Dorf und übernachteten dort. Dann radelten wir zu meinem Onkel, der bei Frankfurt am Main wohnte. Dort in der Nähe mussten sich Flüchtlinge aus Ostdeutschland registrieren, damit sie im Westen Papiere bekamen. Sie lehnten uns aber ab, weil wir die Grenze illegal, ohne Erlaubnis überquert hatten. Wir sollten zurückfahren, aber das machten wir nicht.

Sondern?

Schlattner: Wir fuhren zu meiner Mutter. Zu ihr konnten wir nicht ziehen, der Hausbesitzer wollte keine Leute mehr aufnehmen. Also schlichen wir uns in der Nacht hinein. Wir durften aber zum Beispiel nicht die Toilette benutzen, damit der Hauseigentümer keinen Verdacht schöpft. In der Stadt lebten noch weitere Flüchtlinge aus Königswald, dank ihrer Hilfe fand mein Vater eine Unterkunft bei einer Familie, ich bei einer anderen. In der SBZ durften sich die Flüchtlinge nicht treffen, sie wurden übers Land verteilt und alte Nachbarn auseinandergerissen. Hier war es anders. In einer Stadt kamen ehemalige Nachbarn zusammen und halfen sich gegenseitig. Auch deswegen haben mein Vater und ich schnell Arbeit gefunden, wir hatten ja keinen Pfennig Geld. Und die Arbeit war der Schlüssel zu allem: Wer Arbeit hatte, der durfte bleiben. Ich begann eine Lehre bei einer örtlichen Firma und wurde Konstrukteur.

Das Versteck in der Villa in Königswald entstand, weil Ihre Familie damit rechnete, bald zurückzukehren. Wie lange glaubten Ihre Eltern noch daran?

Schlattner: Zuerst dachten alle, dass wir nur ein paar Wochen oder Monate weg müssten. Die Optimisten glaubten lange, dass sie zurück können. Den Pessimisten war schnell klar, dass dieses Leben vorbei ist. Die Schlattners sind Optimisten, es dauerte lange, bis sie sich mit der Realität abfanden.

Haben Sie zuhause viel über die Tschechoslowakei und die Vertreibung gesprochen?

Schlattner: Oft kamen Verwandte oder Bekannte zu Besuch, manchmal auch der ehemalige Bürgermeister von Königswald. Dann schwelgten sie stundenlang in Erinnerungen. Aber mir war das zuwider. Es interessierte mich nicht, ich hatte meine eigenen Probleme und Interessen. Es gab einen großen Unterschied zwischen den Generationen. Die Jungen blicken nach vorn, sie haben eine Zukunft. Ältere Leute schauen zurück auf ihre Vergangenheit.

Ist Ihr Vater noch einmal zurückgekehrt?

Schlattner: Nein.

War er den Tschechen gegenüber verbittert?

Schlattner: Meine Eltern unterschieden immer klar zwischen guten und schlechten Menschen. Genau wie wir rückblickend wissen, dass es während des Krieges gute und schlechte Deutsche gab. Ich sehe das genauso.

Wie beeinflussen Ihre Erfahrungen Ihren Blick auf die Flüchtlinge, die heute nach Europa kommen?

Schlattner: Wir hätten damals zum Beispiel nicht nach Portugal gehen wollen, weil wir nur Deutsch konnten. Ich verstehe nicht ganz, dass so viele Afrikaner Geld von ihren Verwandten auftreiben, um nach Europa zu gelangen, um hier zu bleiben und das Geld, das sie hier verdienen zurückzuschicken. Viele von ihnen haben keine Ausbildung und können die Sprache nicht; für sie wird es nicht einfach werden, hier zu leben. Aber zugleich habe ich großes Verständnis für die, die aus dem Nahen Osten, aus Syrien flüchten. Man muss ihnen helfen. Ich besitze hier in Nürtingen eine Immobilie und habe schon darüber nachgedacht, wie ich dort eine syrische Familie unterbringen kann. Das ist aber nicht einfach, wenn die anderen Mieter es nicht wollen. Von einem habe ich schon gehört, dass er wegzieht, wenn ich Türken im Haus unterbringe. Das sind alles anständige Leute, aber sie sind von hier, waren noch nie woanders und haben nichts erlebt. Ich muss auch auf sie Rücksicht nehmen, auch wenn ich für die Syrer großes Verständnis habe.

Wie haben Sie in Nürtingen Fuß gefasst?

Schlattner: Mein Vater hatte ja die Briefmarkensammlung von seiner Geschäftskorrespondenz. Dieses Hobby habe ich von ihm geerbt und 1957 begonnen, zuhause nach der Arbeit meine eigenen Alben zu entwickeln – solche, in denen man ganze Briefumschläge oder Postkarten aufbewahren konnte. Tagsüber ging ich zur Arbeit und abends stellte ich die Alben her, die ich später an Kunden schickte. Einmal arbeitete ich zwei Nächte nacheinander durch, am dritten Tag bin ich in der Arbeit im Stehen eingeschlafen, umgefallen und habe mir die Nase gebrochen. Zu dieser Zeit war ich mir langsam sicher, dass ich von meiner eigenen Firma leben kann, ich kündigte und wurde Unternehmer. Als Mechaniker durfte ich keine Firma gründen, so waren damals die Vorschriften. Deshalb meldete ich sie auf meinen Vater an, obwohl er in der Praxis mein Angestellter war. Er beriet mich und machte die Buchführung, aber 1965 starb er.

Wie heißt Ihre Firma?

Schlattner: Kobra. Mit dem Namen Schlattner reißen Sie auf dem Markt nichts … Unser Geschäft begann bei mir zuhause, einfach so auf dem Tisch, aber mit der Zeit wuchsen wir. Niemand konnte Alben für ganze Umschläge so günstig produzieren wie wir. Wir waren der wichtigste Hersteller in Deutschland, eigentlich weltweit. Heute schaffen wir in einer Stunde etwa 95 komplette Alben eines Typs zu fertigen, von einer anderen Sorte sogar 120. In der Minute, verstehen Sie?

Arbeiten Sie noch immer?

Schlattner: Die Firma leiten meine zwei Söhne, aber ich schaue noch immer jeden Tag vorbei. Briefmarkensammeln ist allerdings aus der Mode gekommen. Früher haben wir 60.000 solche Alben im Jahr produziert, jetzt sind es 5.000. Es ist schwierig, in dieser Branche zu überleben.

Wie war Ihr erster Besuch in Libouchec?

Schlattner: Ich war erst Anfang der siebziger Jahre mit meiner Mutter und meinen Kindern dort. Wir gingen zum Geburtshaus meiner Mutter, das war ein wunderbares Fachwerkhaus. Die Nachbarhäuser waren ganz zerfallen, aber das war schön gestrichen, das Fachwerk war erhalten, was meine Mutter sehr freute. Die neue Besitzerin kam raus und sprach uns auf Deutsch an. Meine Mutter sagte ihr, dass wir aus Stuttgart seien und das ihr Elternhaus sei. Die Frau bot meiner Mutter an, dass sie ruhig kommen und ihren Urlaub dort verbringen könne. Sie war Architektin, die unter der Woche in Prag lebte. Auch ich habe Freunde im Ort gefunden; im ehemaligen Haus meines Onkels wohnte eine Familie – bis heute besuchen wir uns gegenseitig. Es ist eine herzliche Freundschaft. Meine Schwester war zum Beispiel einmal auf einem Ausflug in der Böhmischen Schweiz und verabredete mit dem Busfahrer, dass sie einen kurzen Abstecher nach Libouchec machen würden. Meine Bekannte dort hat für den ganzen Bus Kuchen gebacken. Ich habe bei meinen Besuchen wirklich nur einen oder zwei unangenehme Momente erlebt. Aber die will ich nicht schildern, das waren Ausnahmen.

Was hat das Jahr 1989 für Ihre Kontakte nach Libouchec geändert?

Schlattner: Wenig. Herr Kropáč, mein Freund, konnte uns ab und zu besuchen, das hat mich natürlich gefreut. Aber ich fahre seitdem nicht öfter hin als vorher. Vor der Samtenen Revolution war ich zwei-, dreimal in Tschechien, nach der Revolution auch.

Glauben Sie, dass Tschechen und Deutsche den Krieg und die darauf folgende Vertreibung schon verarbeitet haben?

Schlattner: Ja, eindeutig.

Gibt es nichts, was noch passieren muss, damit sich die Beziehungen verbessern?

Schlattner: Die Vergangenheit ist abgeschlossen, so empfinde ich es. Weil wir in den Westen gegangen sind, konnte ich dieses Leben führen und als Unternehmer erfolgreich werden.

Das Interview erschien zuerst in der tschechischen Wochenzeitschrift „Respekt“ Ausgabe Nr. 35/2015. Übersetzung: Corinna Anton

Da der Name Schlattner nicht alltäglich ist , möchte ich auf diesem Wege Kontakt zu Ihnen nehmen.Ich wohne seit 45 Jahren in Osnabrück und komme ursprünglich aus Oberösterreich (da geboren)

Alter: 72 Jahre

Wäre schön wenn ich von Ihnen hören könnte